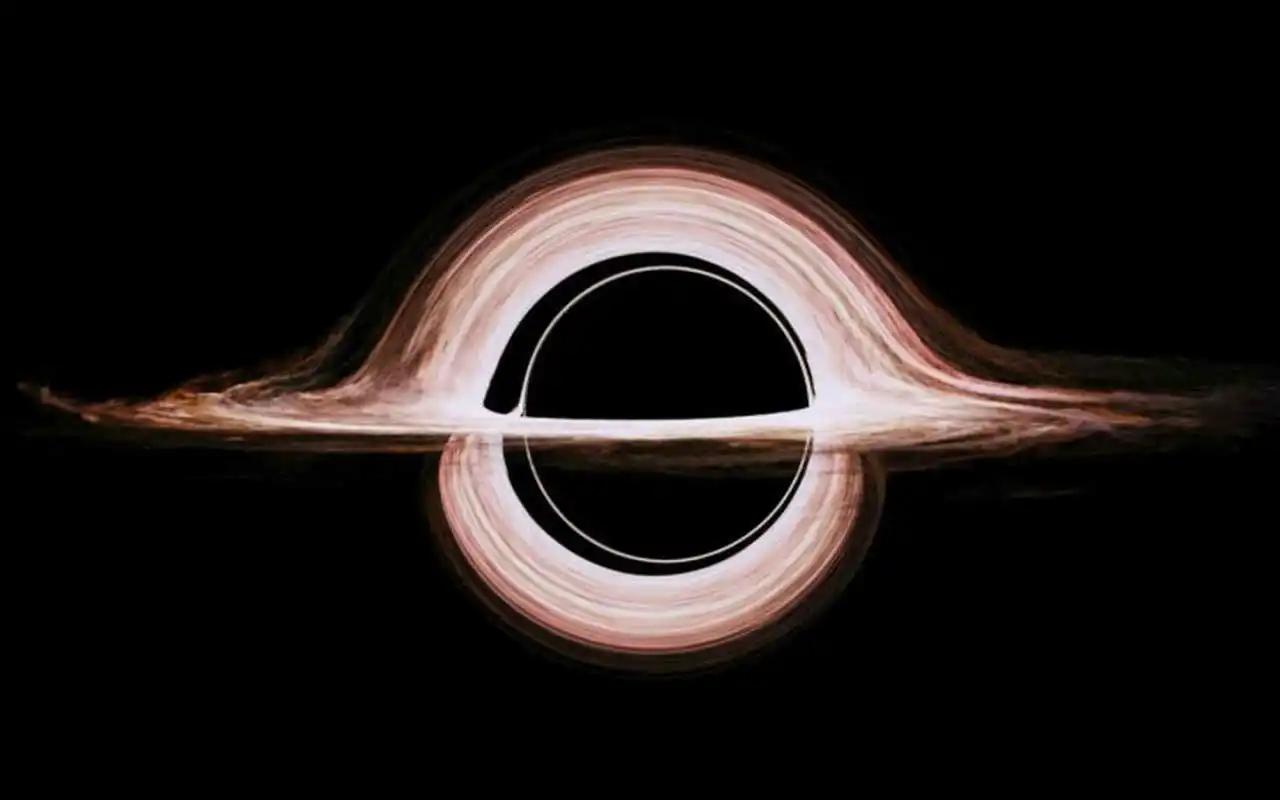

黑洞荆叶优配,堪称宇宙中最诡异的天体,吸引着无数科研工作者投身于对其奥秘的追寻。

对于神秘的黑洞,一个核心的问题就是:黑洞的密度无限大,那么荆叶优配黑洞是由什么元素组成的?

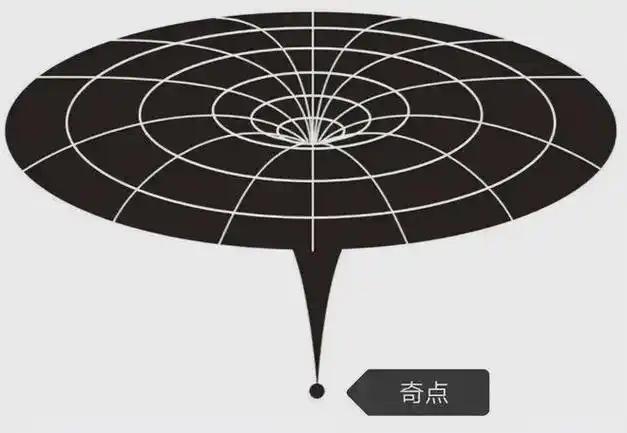

长久以来,人们提及黑洞密度无限大,这一概念精准指向的实则是黑洞中心那个神秘得近乎玄幻的奇点。

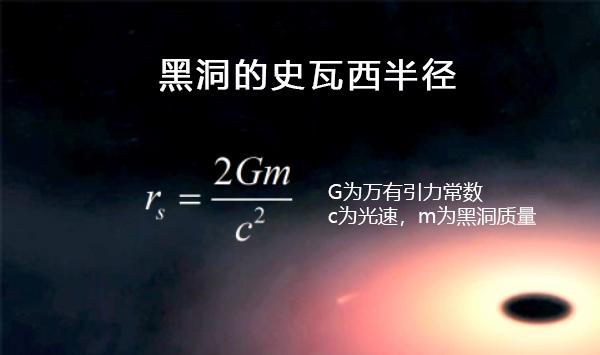

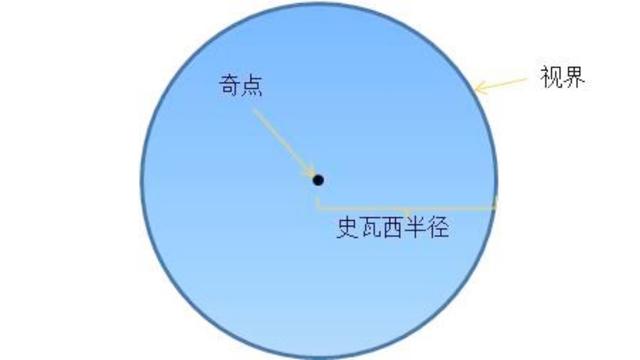

在现代天文学逐步构建起的对黑洞的认知体系里,我们通常会将黑洞的史瓦西半径纳入考量范畴。黑洞奇点的体积趋近于无穷小,就像数学概念中的极限,难以捉摸。

与之相对的史瓦西半径,却有着实实在在的尺度衡量,并且它与黑洞质量之间存在着一种紧密且美妙的正比关系 —— 质量越大,史瓦西半径便越大。

这一关系可以用简洁而优雅的公式R=2GM/C²来精准描述。

公式中的R代表史瓦西半径,G作为引力常数,其数值为(6.67x10^-11N·m²/kg²),这是无数科学家经过反复测量与验证得出的宇宙基本常数之一;M则表示黑洞那令人惊叹的质量;而C,无疑是宇宙中速度的极限 —— 光速。

但我们必须清晰地认识到,黑洞那庞大得难以想象的所有质量,最终都高度集中在这个奇点之上。由于奇点体积无限小,从科学测量与理解的角度出发,它几乎成为了一个超越我们常规认知的存在。

即便一个黑洞的质量仅为 1 克,在无限小体积的映衬下,其密度也会变得无限大,因为以现有的科学手段,我们根本无法对这样一个无限小的体积进行密度测算,常规的物理量概念在它面前似乎失去了原有的意义。

当物质被压缩至奇点这般无穷小的体积内时,我们所熟知的物质世界的基本构成 —— 元素,面临着前所未有的挑战。在我们日常所处的宏观世界以及微观的原子世界里,物质皆由原子构成,而元素同样是基于原子的不同特性来进行定义和区分的。

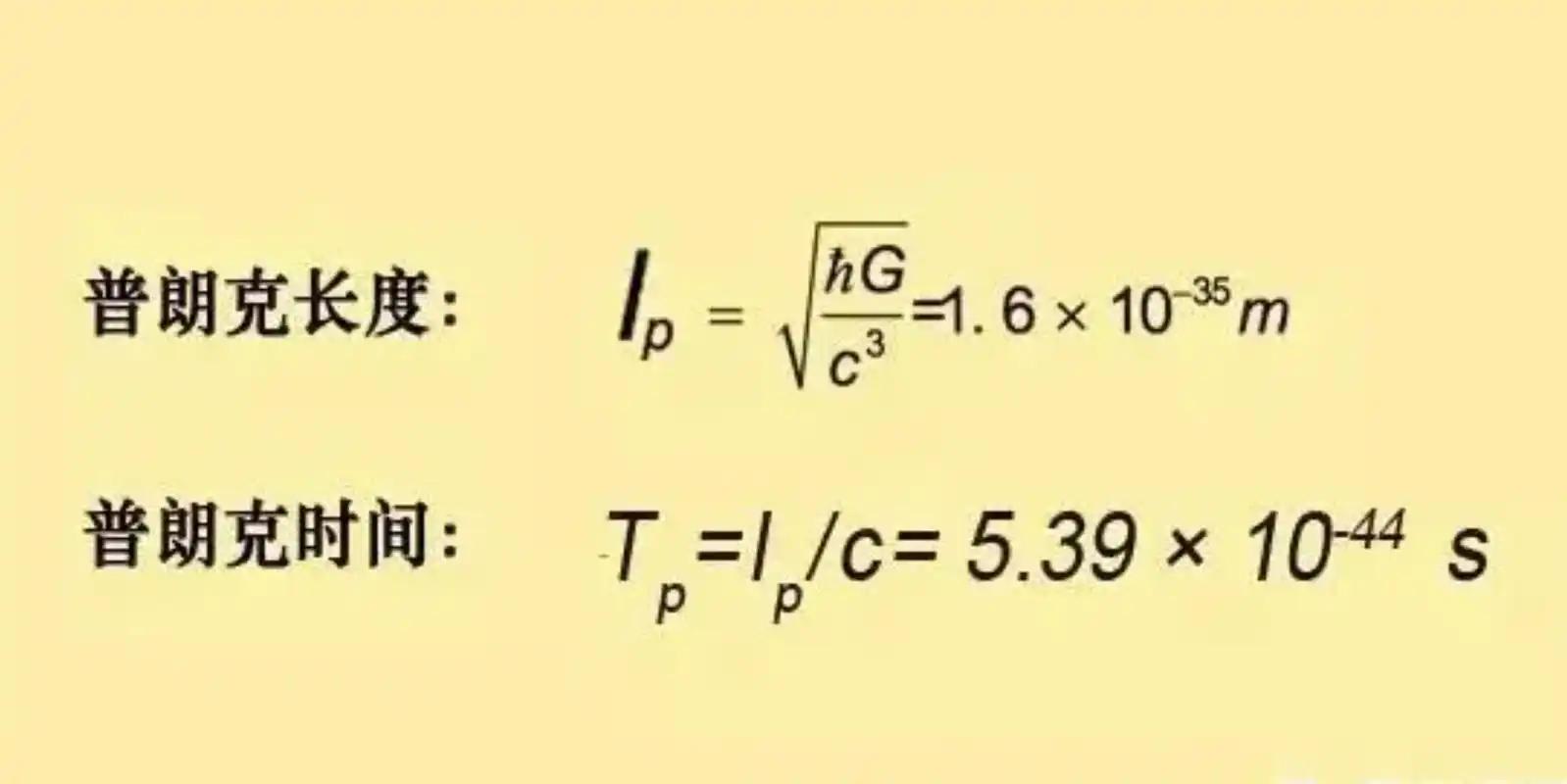

人类目前在科学探索的道路上,所能触及和认知的最小尺度是普朗克尺度,其大小为1.6×10^-35米米。

作为原子微观世界重要组成部分的电子,直径约为10^-15米,将普朗克尺度与电子直径进行对比,我们会惊讶地发现,普朗克尺度比电子小了整整 20 个数量级,换算成直观的数字,就是小了 1 万亿亿倍。

量子力学作为现代物理学的重要支柱之一,明确指出小于普朗克尺度的世界对于我们所处的宏观世界而言,不具备任何可观测、可感知以及可理解的实际意义。

然而,黑洞奇点的无限小程度,远远超越了普朗克尺度,至于到底小多少,目前我们还只能在科学的迷雾中猜测。

而黑洞的全部质量都凝聚在这个奇点之中,这样的物质状态,就像一团迷雾,以现有的任何科学理论,无论是经典物理学还是现代物理学的前沿理论,都无法对其进行准确且全面的描述,它成为了科学领域中一座尚未被征服的巍峨高峰。

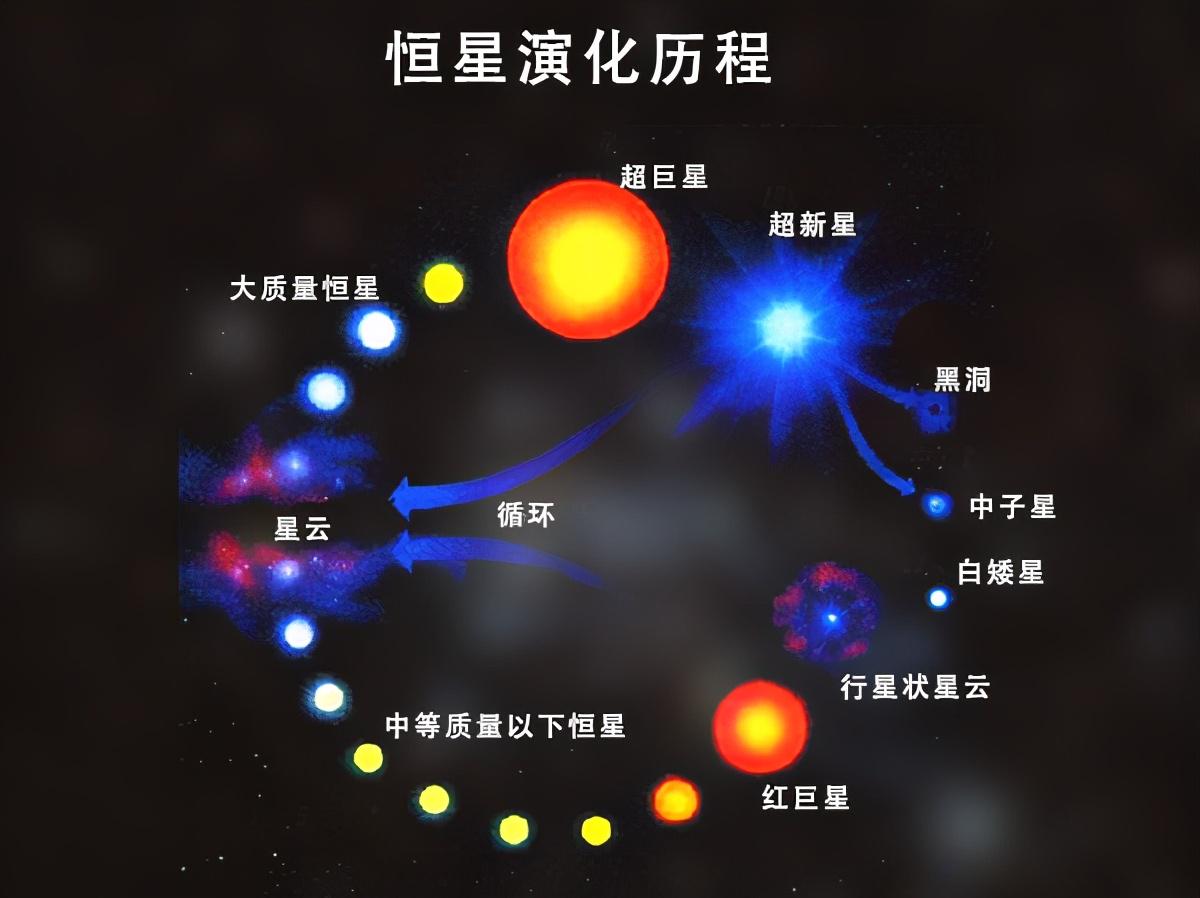

事实上,在天体漫长而复杂的演化进程中,当恒星演化到白矮星阶段时,物质的构成形式就已经悄然发生了巨大的变化,脱离了我们常规认知的元素范畴。

白矮星通常被视为质量处于 0.5 倍至 8 倍太阳质量区间内恒星的最终宿命,宛如恒星辉煌一生落幕之后留下的 “尸骸”。白矮星上的物质呈现出一种极度致密的状态,就像是被宇宙之手无情地挤压。

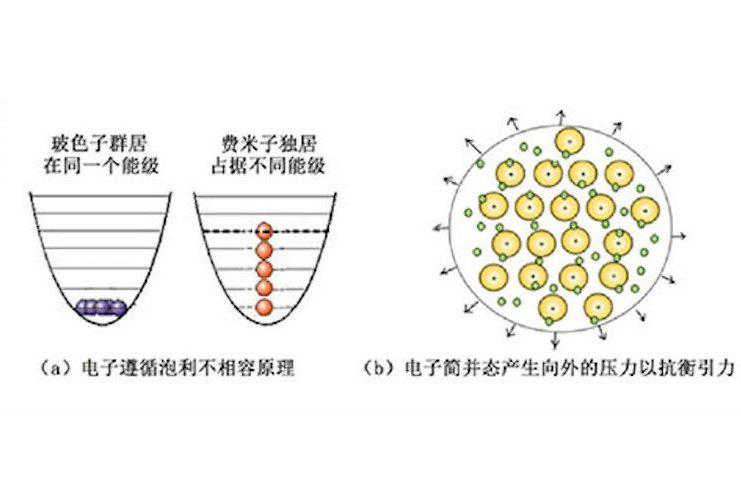

在强大的压力之下,原子被压扁甚至压破,部分核外电子挣脱了原子的束缚,成为了自由电子,但原子的基本形态在一定程度上仍得以保留。此时,白矮星能够维持自身形态,依靠的是一种神奇的力量 —— 电子简并压。

那么,电子简并压究竟从何而来呢?

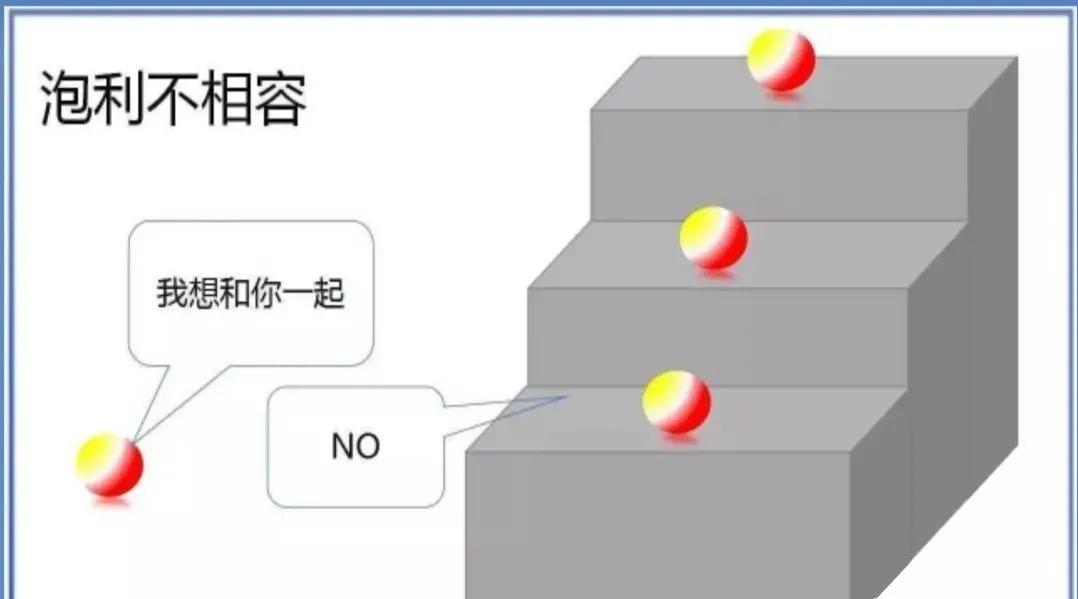

这背后蕴含着量子力学中著名的泡利不相容原理。在由费米子组成的系统里,无法存在两个或两个以上的粒子处于完全相同的状态。

基于这一原理,电子之间便形成了一种相互排斥、无法相容的压差,正是这股压差如同忠诚的卫士,支撑着白矮星不至于在自身强大的引力作用下继续塌陷。

白矮星物质的密度高得惊人,达到每立方厘米 1 至 10 吨,这种密度程度与我们日常所熟知的任何一种元素都截然不同,它标志着物质进入了一种全新的、超乎想象的状态。这类由致密物质构成的星球,拥有着极为强大的引力场,就像一个贪婪的巨兽,一般的天体,诸如恒星、行星以及星际物质等,一旦靠近白矮星,都会被其强大的引力拉扯撕碎,最终被无情地吞噬,成为白矮星质量增长的一部分。

随着白矮星持续不断地吞噬周边天体物质,也就是天文学中所描述的 “吸积” 过程,当质量逐渐攀升至钱德拉塞卡极限,即达到太阳质量的 1.44 倍时,电子简并压这道防线将难以承受自身巨大的引力压力。

在这种情况下,开始继续塌缩。而这一塌缩过程,犹如点燃了宇宙中的超级炸弹,引发剧烈的碳、氧核聚变反应,热核反应迅速失控,最终导致 la 超新星爆发。这一爆发过程释放出的能量,足以照亮整个星系,成为宇宙中最为壮观的景象之一。

而白矮星爆发的结果,很可能会诞生一颗更为神秘的天体 —— 中子星。

所以,钱德拉塞卡极限在天文学中扮演着极为关键的角色,它既是白矮星质量的上限,同时也是中子星质量的下限,宛如一把标尺,划分着不同天体演化阶段的界限。 中子星所承受的压力达到了一种近乎极致的程度,原子在这种极端压力下被彻底压垮压碎,电子被强行压入原子核内部,与质子发生中和反应,进而转变为中子。

如此一来,整个星球几乎变成了一个巨大的中子核,其物质状态的极端致密程度令人咋舌。中子星的体积非常小,质量在 1.44 倍太阳质量以上的中子星,其半径通常仅有 10 公里左右,在如此狭小的空间内,却蕴含着巨大的质量,这也使得其物质变得更加极端致密,密度高达每立方厘米 10 亿吨左右。

面对这样的物质状态,我们不禁要发出灵魂拷问:它还能被看作是我们所认知的任何一种元素吗?答案显然是否定的。中子星依靠中子简并压来抗衡巨大的引力压力,但同样存在一个极限,即奥本海默极限。

当质量达到约 3 个太阳质量时,中子简并压也将无力回天,天体必然会坍缩成一个黑洞。这一系列天体演化过程,宛如一部宏大的宇宙史诗,展示着物质在极端条件下的奇妙转变。

值得注意的是,恒星形成中子星或黑洞并非一定要遵循从白矮星到中子星再到黑洞这样逐级转变的固定模式。倘若恒星的质量足够巨大,在其演化的晚期阶段,便有可能跳过中间环节,直接转变为中子星或者黑洞。

大质量恒星在发生超新星大爆炸时,就可能直接生成中子星或黑洞。一般而言,质量在 8 倍以上太阳质量的恒星,在经历超新星大爆发后,会留下一个中子星;而质量在 30 至 40 倍太阳质量以上的恒星,大爆炸后则会诞生一个黑洞。

从中我们不难发现,超新星大爆炸实际上将恒星绝大部分物质都通过爆发的形式抛散到了广袤无垠的宇宙空间,最终留下的核心部分极为微小。以中子星为例,其质量通常在 3 倍太阳质量以下,而一个质量高达 40 倍太阳质量的恒星,所生成的黑洞质量一般仅为 4 倍左右太阳质量。

这其中质量的巨大损失,一方面源于超新星爆发时的物质抛射,另一方面,在某些特殊情况下,一些质量极为巨大的恒星,由于其中心温度过高,会产生足量的反物质,在大爆炸后正反物质相互湮灭,导致恒星彻底 “灰飞烟灭”,什么也不会留下,只在宇宙中留下一段神秘的传说。

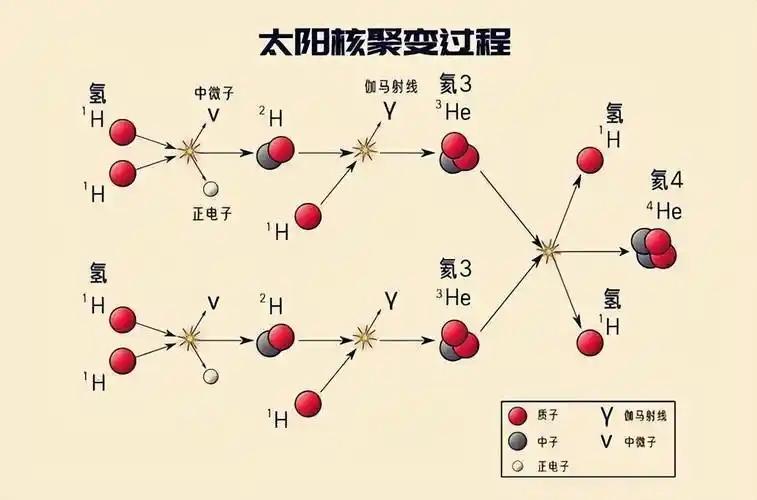

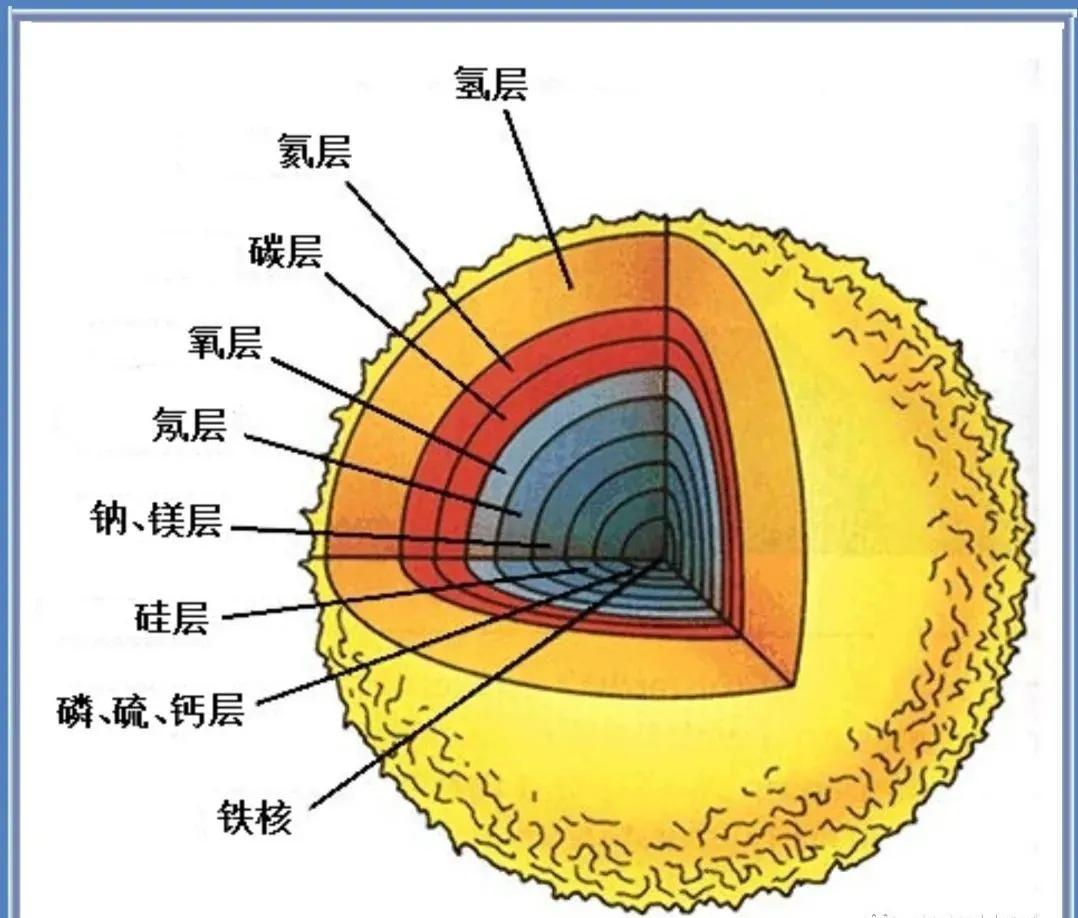

在大质量恒星波澜壮阔的演化末期,其内部的核聚变过程就像一场惊心动魄的冒险。

恒星自诞生之初,便从氢核聚变开始,开启了漫长而辉煌的能量释放与元素演化之旅。在这个过程中,核聚变反应如同一位执着的攀登者,沿着元素周期表的阶梯,从轻元素逐步向重元素艰难推进。每跨越一个阶段,所需要的温度和压力条件都愈发苛刻,仿佛在挑战宇宙的极限。

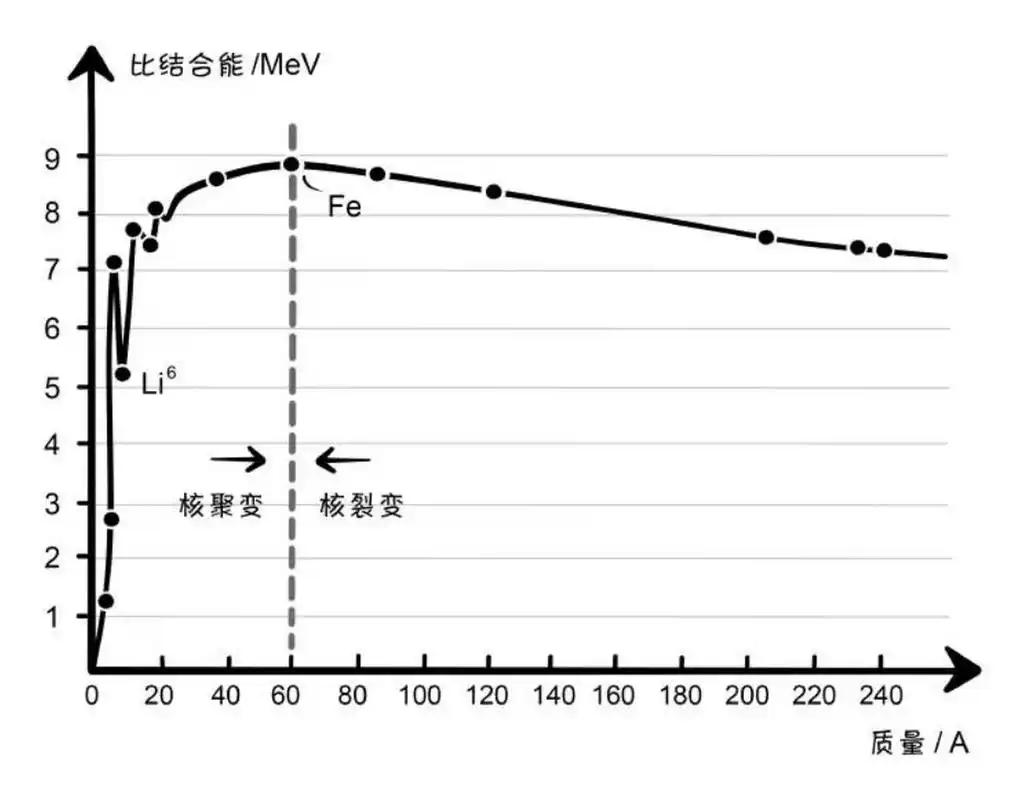

然而,当核聚变反应进行到铁元素这一阶段时,却遭遇了难以逾越的障碍。

铁元素堪称元素世界中的 “稳定之王”,无论是核裂变还是核聚变反应,对于铁元素而言,都不会自发地产生能量并形成链式反应。

恰恰相反,要促使铁元素发生核聚变,反而需要外界输入更多的能量。而处于演化后期的恒星,其内部能量储备已经在之前漫长的核聚变过程中消耗殆尽,难以满足激发铁核聚变所需的巨大能量需求。

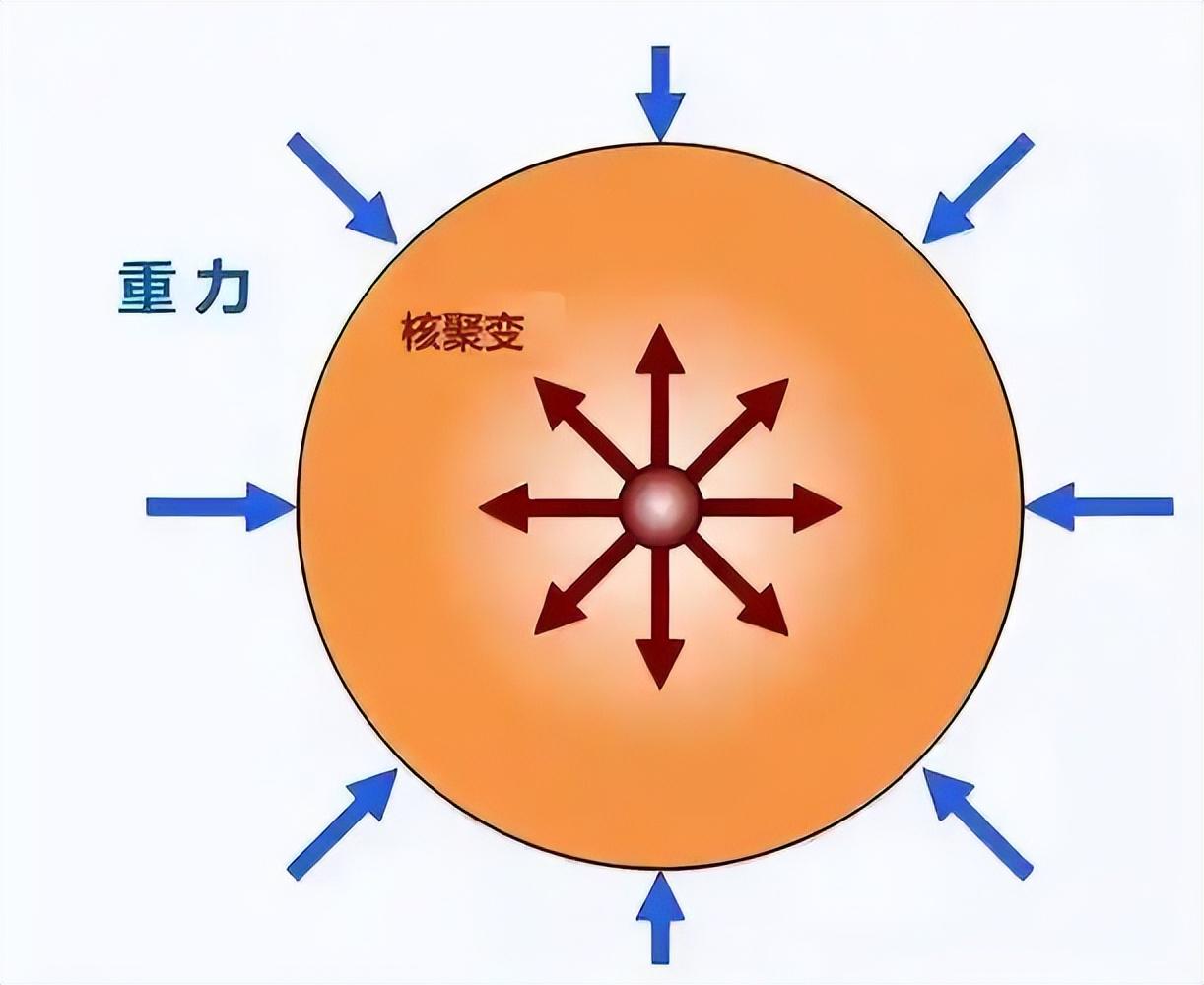

于是,在大质量恒星的核心区域,核聚变反应就此陷入停滞。在整个恒星处于主序星阶段时,恒星能够保持稳定的关键在于中心核聚变产生的辐射压与恒星自身质量所产生的引力压相互平衡,就像一场精妙的舞蹈,两者配合默契。

一旦核聚变反应无法继续进行,辐射压随之消失,恒星强大的引力压便失去了制衡,导致物质开始急剧向核心坍缩,进而引发核心崩溃,热核反应陷入失控状态,最终释放出巨大的能量,这便是超新星爆发的由来。超新星爆发的结果,取决于恒星核心留下的致密天体质量大小,质量不同,最终形成的天体也有所差异,可能是一个中子星,也可能是一个黑洞。

那么,在超新星爆发之前,原恒星中心那个由铁元素构成的铁核又经历了什么呢?

可以确定的是,这个铁核在超新星爆发的强大能量冲击下,也被炸得粉碎。超新星爆发所释放的能量堪称天文数字,一颗超新星爆发所释放的能量,至少相当于太阳在其 100 亿年主序星阶段辐射能量的总和

例如,在 2015 年被发现的 ASASSN - 15lh 超新星爆发,它是迄今为止人类观测到的最为强烈的超新星爆发事件,在爆发瞬间,其亮度竟然达到了太阳的 5700 亿倍。超新星爆发时的温度更是高得惊人,可达 100 至 1000 亿度。

在如此巨大的能量以及高温高压的极端环境下,物质的演化进程被推向了新的高度。原本看似稳定的铁核,在这股强大力量的作用下,也无法继续保持原状。在超新星爆发的瞬间,铁核中的铁元素迅速发生核聚变反应,进而聚变成了更为重的元素。

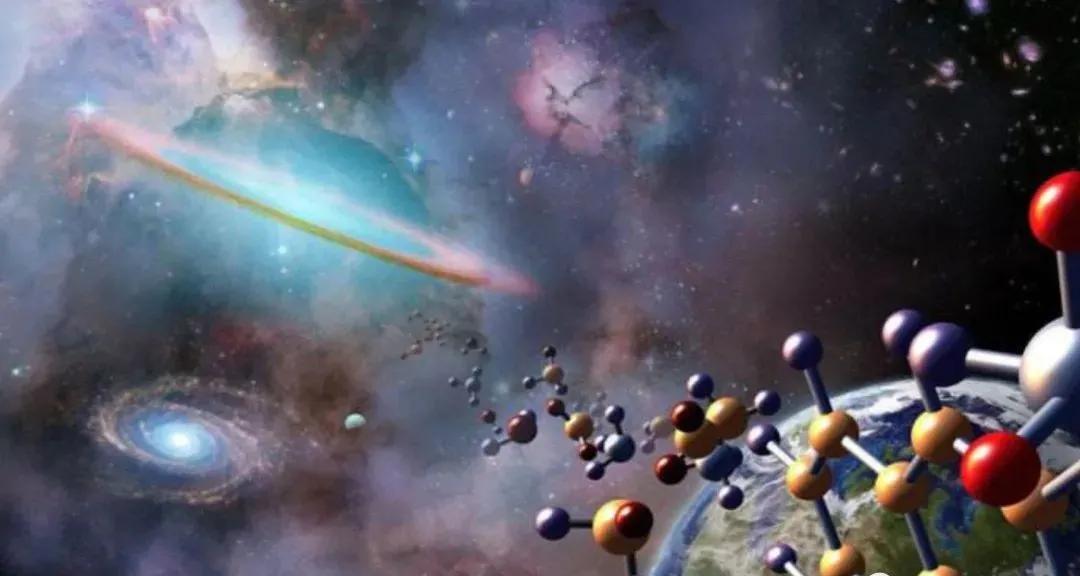

在宇宙诞生的初期阶段,宇宙中仅仅存在氢、氦、锂等轻元素。正是恒星内部持续进行的核聚变反应以及超新星大爆炸这两大宇宙 “熔炉”,使得我们这个世界的元素种类逐渐丰富起来。尽管这些新产生的元素在宇宙物质总量中所占比例不足 1%,但它们对于宇宙的演化以及生命的诞生和发展却有着不可估量的意义。

时至今日,在宇宙中,人类已经成功发现了 118 种元素,而这些元素中的所有重元素,追根溯源,皆是恒星通过核聚变以及超新星大爆炸这两种伟大的宇宙过程所创造出来的。

不过,这些在常规宇宙环境下形成的元素,与那些存在于极端天体中的物质相比,有着天壤之别。

在人类已知的 118 种元素里,密度最大的元素是金属锇,其密度为每立方厘米 22.8 克。但与极端天体中的物质密度相比,这个数值简直微不足道。

白矮星物质的密度达到每立方厘米 10 吨左右,而中子星物质的密度更是惊人,每立方厘米高达 10 亿吨!这种密度上的巨大差距,生动地体现了极端天体物质与我们常规认知元素之间的本质区别。

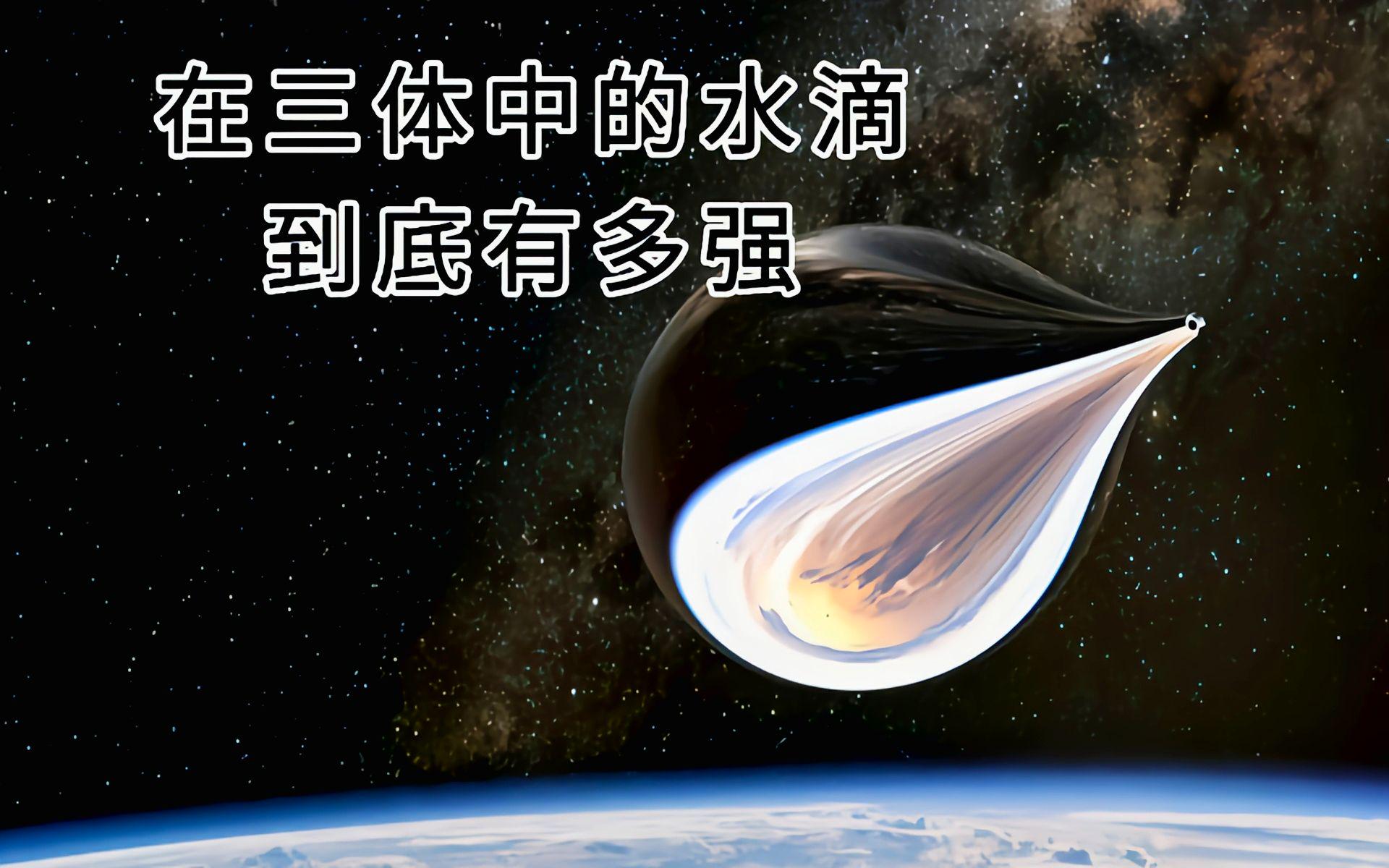

在刘慈欣的科幻小说《三体》中,三体人派出的探测器 “水滴”,其密度就相当于中子星物质的密度,这也使得 “水滴” 表面光滑无比,几乎难以有一个原子能够隆起。

尽管这种物质在现实中我们目前还无法直接观测到,但从理论层面而言,它仍处于我们现有的科学认知范围之内。

而黑洞奇点处的物质状态,则远远超出了这一范畴,已经不是简单的中子被压碎那么容易理解的事情了。黑洞奇点处的物质状态完全超出了我们现有的认知体系,属于超时空的存在,以人类目前的科学水平,想要窥视其中的奥秘,无疑面临着巨大的挑战。

综上所述,黑洞的物质构成已经远远超出了我们对常规元素的认知范畴,其中心奇点处的物质状态是宇宙中最深的谜团,等待着我们去解开。

而在恒星演化过程中,铁元素在超新星爆发所带来的高温高压极端环境下,能够发生核聚变反应,进而生成更重的元素。不过,用 “塌缩” 一词来简单描述这一过程并不准确,其中涉及到的复杂物理过程,还有待科学家们进一步深入探索与研究。

长宏网提示:文章来自网络,不代表本站观点。